72岁肺移植21天后,她的歌声传遍病区

“像那游牧的人们一样,把寂寞忧伤都赶到天上……”3月25日17时40分,河南省人民医院北院区,胸外科病房走廊传来一阵清亮的歌声。

72岁的肺移植患者郑桂玲(化名)倚窗而立,在手机音乐伴奏下,身躯随旋律轻轻摇摆。术后第21天的斜阳照在她身上,在光洁的地板投下温馨的倒影。

一个月前,这首歌的每个音符都足以让她窒息。此刻,医护人员驻足聆听,病友推开房门张望,保洁员放下拖把轻声跟唱。

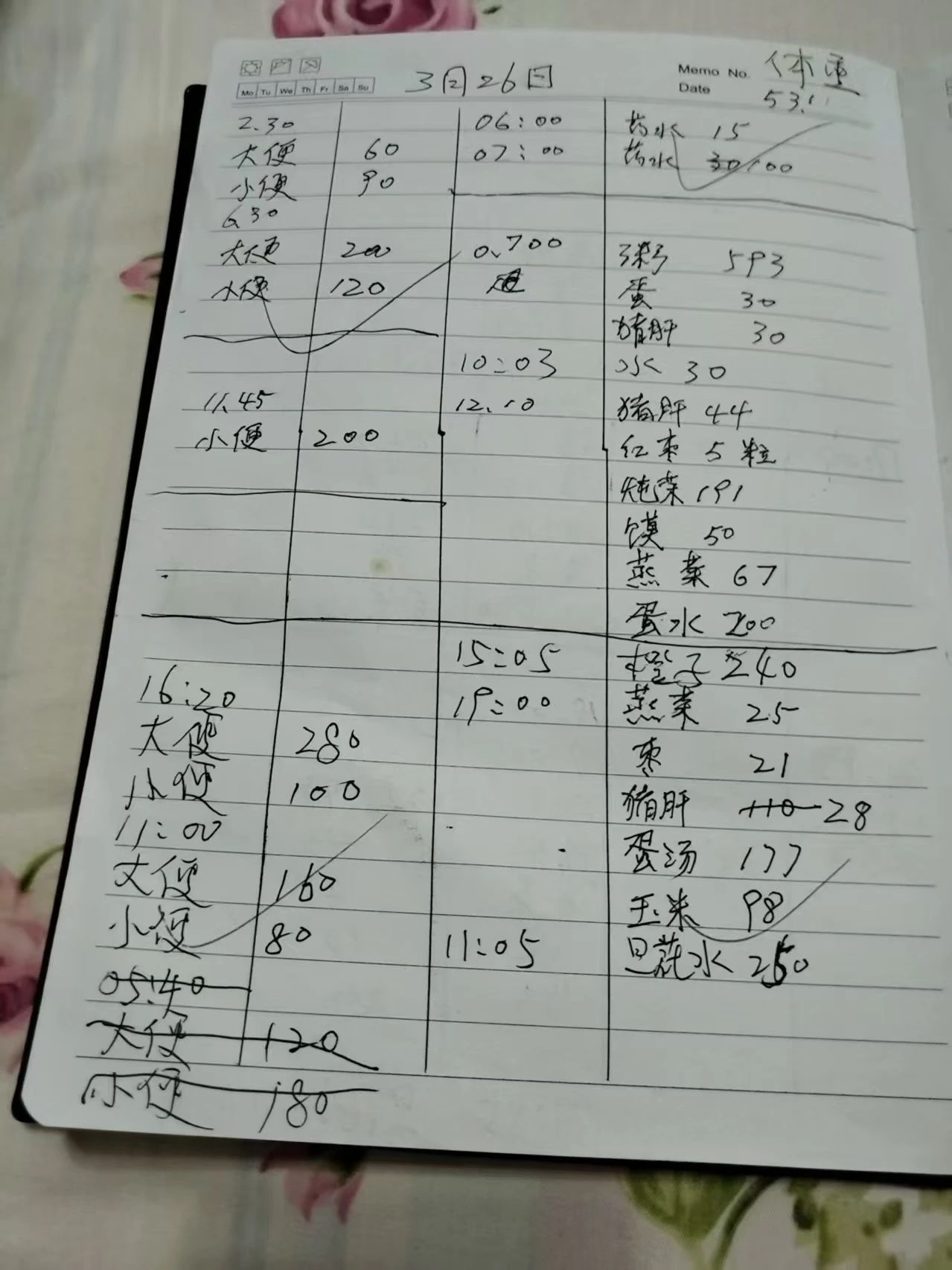

人工心肺(ECMO)、呼吸机早已撤去,床头柜上的黑色笔记本静静摊开,密密麻麻的数字记录着,这歌声是多么非同寻常。

药水15毫升,粥593毫升,蛋30克,大便60克,小便90毫升……笔记本上,分毫不差地记录着每天服药、进食、大小便的量。

对普通人来说,这些数值无关紧要;对肺移植患者来说,它们却攸关生死。

肺移植后,体内的新肺非常娇弱,心肺功能都未恢复,一旦液体超负荷,新移植的肺很容易受伤害。护士要记录24小时的出入水量,抗排异药也要掐着点儿服用。

就是在这样脆弱的状态下,郑桂玲唱出了一曲《游牧时光》。和着节拍,气息跟上了,高音部分竟然也唱出来了。

“让爱的旅途都沾满阳光……”歌声还在飘荡,掌声随之响起。那是听到入迷的河南省人民医院管床医生万启飞、管床护士王灿灿——他们先后治疗、护理过近200名肺移植患者,像郑阿姨这样,术后21天就能唱歌、唱得这么好,实不多见。

医护最激动、最开心的,就是看到患者康复。而此时的歌声,是心肺功能恢复的一个良好信号。河南省人民医院胸外科副主任兼北院区病区主任杨军峰、主治医师王明亮等,都对郑桂玲竖起了大拇指。

郑桂玲也笑容灿烂。酷爱唱歌的她,由于病情已经3年多没有唱过一句了,这次多亏护士王灿灿提醒。

“阿姨,您有啥爱好?”“就喜欢唱歌。”“您可以先把爱听的歌用手机放出来听,慢慢跟着哼两句,不累的话可以试着唱一段,既能锻炼肺活量,也能改善心情。”

3年多前,郑桂玲患上特发性肺纤维化,胸腔里像塞了一团钢丝球,说话喘气都会刺痛。

3年多来她反复住院,只要离开病床或配有高流量吸氧装置的床,都不得不随身背上便携式氧气瓶。

今年2月感染肺炎后,她的病情进一步加重,呼吸衰竭,唯一的生机就是肺移植。

幸运的是,今年3月4日,仅用3小时25分钟,郑桂玲就顺利接受了左全肺切除及肺移植手术。

为她手术的河南省人民医院外科临床医学部主任兼胸外科主任魏立肺移植团队,不但将供肺冷缺血时间压缩至国际领先的4小时以内,还为她实施了胸膜粘连烙断术,松解开粘连在一起的胸膜。

72岁能做肺移植,本身已经超预期。术后还能唱歌,更是喜出望外。从3月25日起,郑桂玲每天都“解锁”一首自己喜欢的歌,《鸿雁》《在希望的田野上》《心愿》……她的肺功能也在歌声中一天天强健。

4月15日,迎来了出院的日子。郑桂玲依依不舍地与医护人员话别。

“阿姨,您恢复得相当相当好,真的,祝贺您这一关过了……”话音没落,郑桂玲就伏在了王灿灿肩膀,泪水打湿了白大褂。

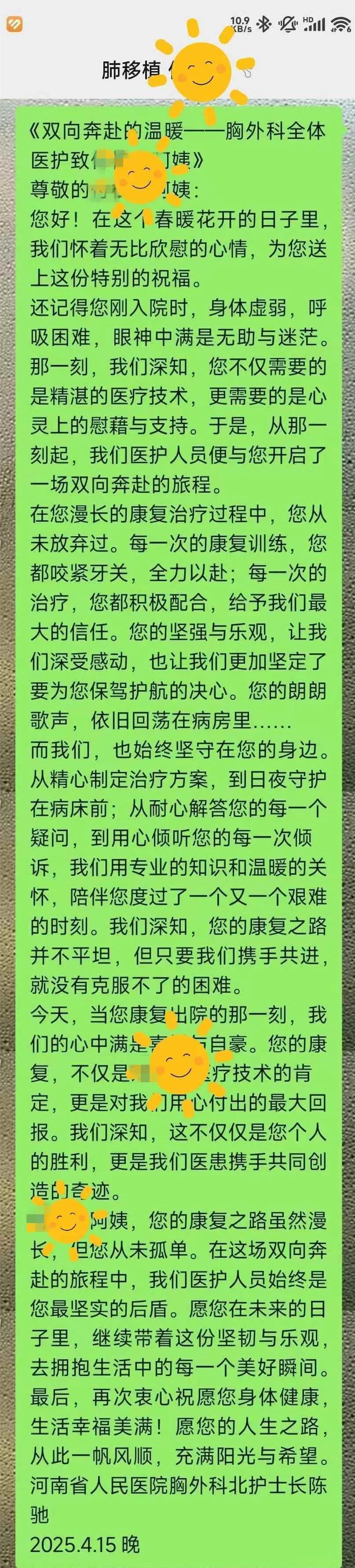

更意外的是,当晚,北院区胸外科病区护士长陈驰还给她发来了一封近700字的感谢信,代表全体医护送上祝福,感谢这场“双向奔赴的旅程”。

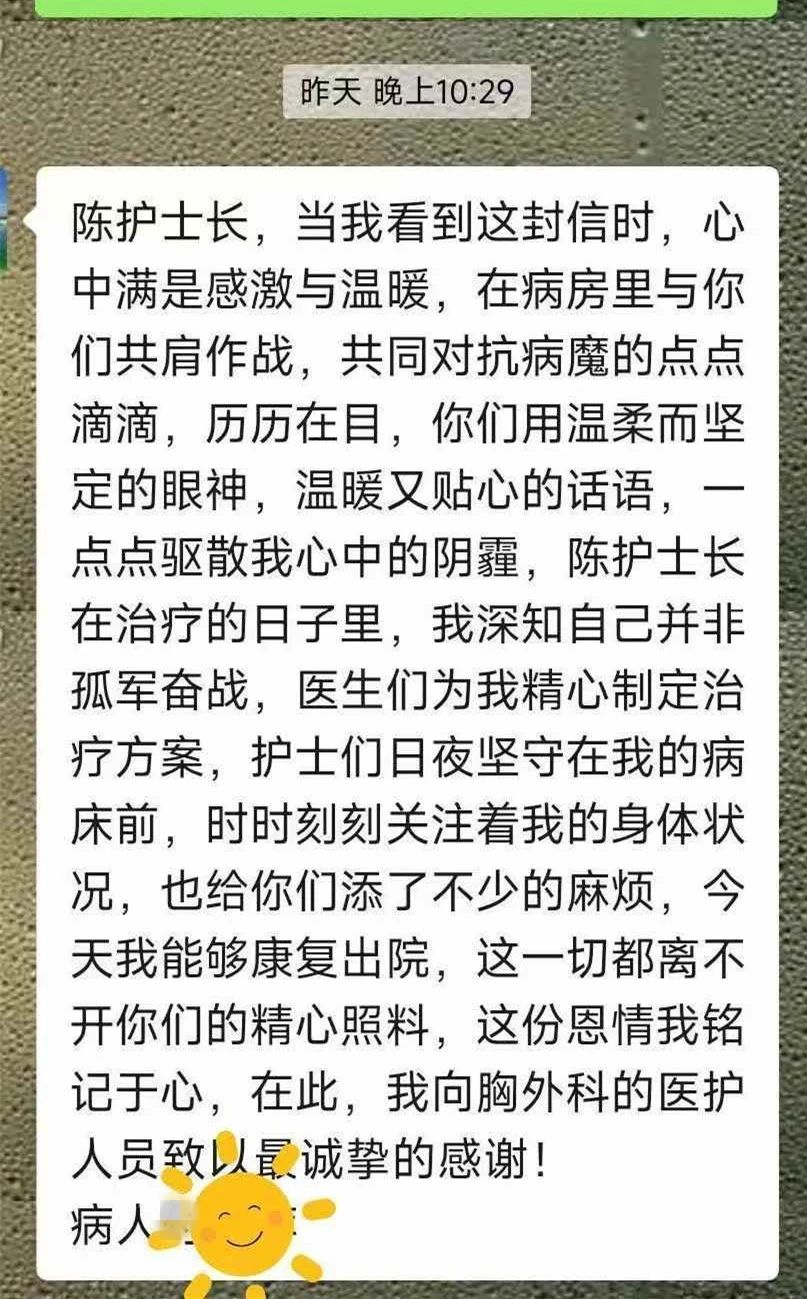

“在治疗的日子里,我深知自己并非孤军奋战,这一切我铭记于心……”22时29分,郑桂玲将心声融进200多字的信息里,按下发送键。

“我们目前开展的最高龄肺移植手术是78岁的患者,免插管肺移植和肺移植加速康复走在全国前沿。对高龄患者,我们不但在营养、多学科会诊、肺功能康复锻炼等方面投入更多精力和关注,还想方设法考虑患者心理、社会需求,帮他们从移植术后高危状态逐步过渡到自由呼吸,回归正常生活。”魏立说。

来源:河南省人民医院

编辑:刘斐斐 审核:荣强

相关文章

- 破除偏见,发掘潜能——ADHD家庭的成长之路和希望之光

- 72岁肺移植21天后,她的歌声传遍病区

- 老糖友脚 “黑化” ,中西结合放大招!

- 河南省洛阳正骨医院16大专科护理“云诊室”上线,三甲护理全天候守护

- 河南省妇幼保健院(郑大三附院)孕妇学校喊你来上课啦!内附5月课程表

- 呵护心灵,拥抱阳光——郑大三附院(省妇幼保健院)开展心理健康宣传月科普“五进”系列公益活动

- 免费!郑大三附院5月儿童健康福利,家长速抢

- 郑州大学第三附属医院(省妇幼保健院)召开党委理论学习中心组(扩大)学习会议

- 河南省脊柱内镜第四期培训班开班仪式在河南省洛阳正骨医院(河南省骨科医院)郑州院区举行

- 手术室里的黑衣人 | 河南省肿瘤医院完成国内首例5-ALA术中荧光辅助脑胶质瘤切除术