拖着15厘米巨瘤,他辗转多地求医,只为能“喝下一口水”

从广州到沈阳,他辗转求医多次,却始终听到一句话“肿瘤太大,做不了”。当他来到河南省肿瘤医院(中国医学科学院肿瘤医院河南医院)时,已经连水都喝不下了。

辗转多地均被拒绝

62岁的张先生两年前出现吞咽不适,刚开始只是觉得胃胀,慢慢发展到吃饭费力。

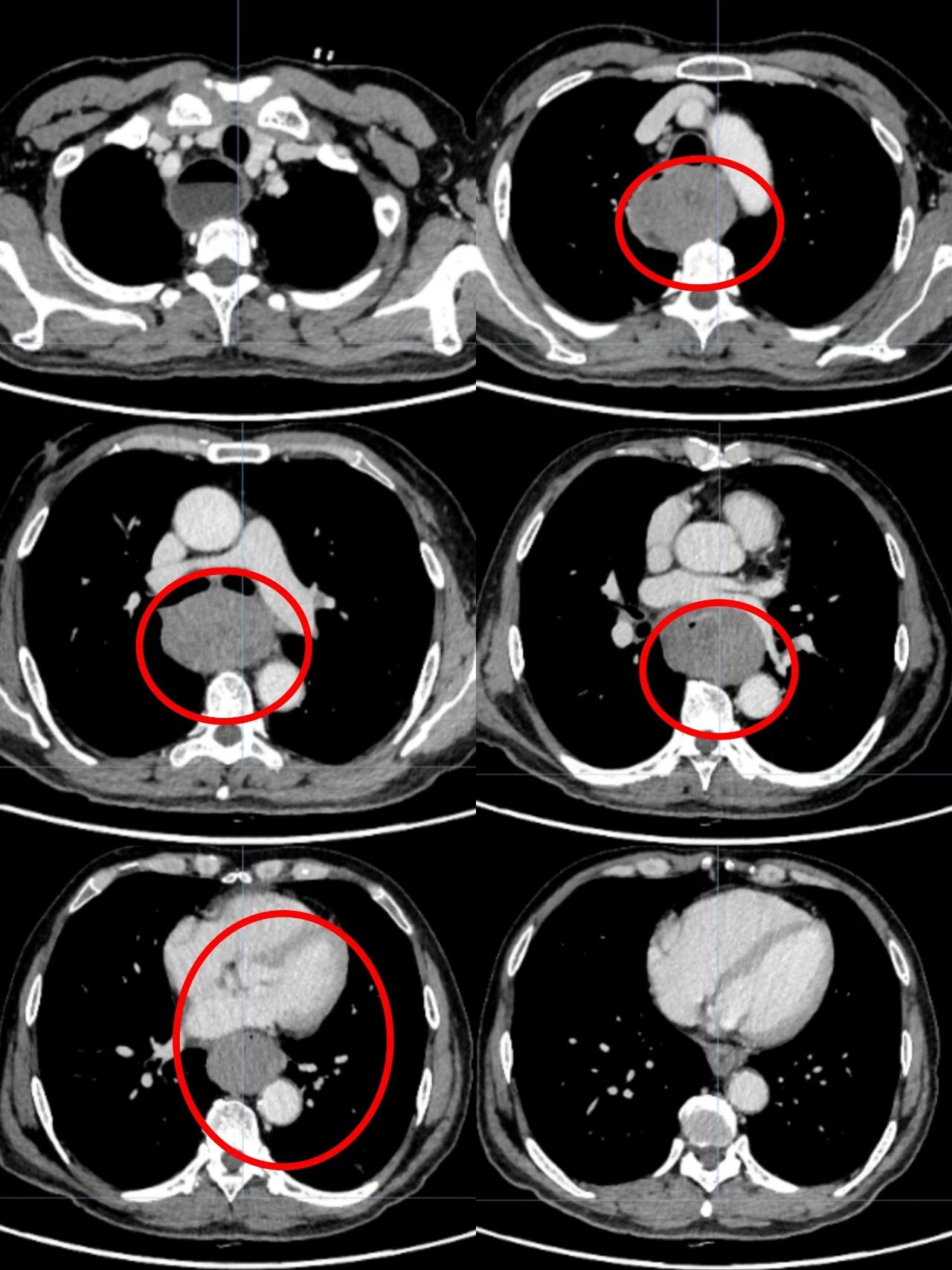

2024年底,他在当地医院做胃镜时,发现食管中下段有肿物。他远赴广州进一步检查,胃镜和CT提示:食管内距门齿23至35厘米有一条巨大肿物,怀疑是平滑肌来源肿瘤,最终病理确定为平滑肌肉瘤,体积巨大、位置危险。广州医生建议开放手术,但认为风险极高。考虑到高风险,张先生选择不做手术,继续观察。可半年后,症状急剧加重,连喝水都变得艰难。他开始四处求医:广州、沈阳……每家医院几乎都是同一句话:“肿瘤太大了,贴着主动脉,风险太高。”“开放手术你身体又承受不了。”

2025年5月,张先生来到河南省肿瘤医院找到该院胸外科副主任、副主任医师孙海波。

手术是一步步“争来的”

张先生到院时,已经吃不进东西,肺里有感染,营养状态差,体能极低,根本不具备立即手术条件。

孙海波组织多学科会诊(MDT),胸外科、麻醉与围术期医学科、临床营养科、医学影像科、护理等团队一起评估后给出了统一判断:“手术是唯一机会,但必须先让身体准备好。”术前两周,张先生进入“预康复”模式:放鼻饲管,营养师制定了精准补充营养的方案;雾化吸入 + 肺功能训练,每天不落;控感染、稳血压、调血糖,预防术后并发症;护士每天指导患者练咳痰、深呼吸、翻身。最明显的变化,是他的体重一周内涨了两公斤,呼吸顺了,说话也有底气了。“术前准备得越充分,术后康复就有更多把握。”孙海波说。

几乎没有可操作空间

肿瘤从食管中段一直延伸到接近贲门,长15厘米,贴着主动脉、心包、肺静脉。病灶位置深、范围广、粘连重。并且由于肿瘤巨大,上段食管扩张明显。

这次手术选择全胸腔镜。建立操作通道后,镜头下去的第一眼就知道,这是一台不能“快”的手术。

孙海波从上段开始分离,顺着肿瘤和周围狭小间隙,一点点推进。最紧贴主动脉的地方,几乎没有操作空间,基本靠手感在做。下段是整台手术最难的部分。肿瘤贴在心包以及肺静脉周围,由于肿瘤巨大,暴露困难,只能一边分离一边暴露,同时注意不能损伤周围重要的血管以及气管。五个小时后,肿瘤被完整游离,未伤及周围重要脏器,全程腔镜完成。

第8天,他喝下了第一口水

成功将肿瘤切除仅仅是患者治疗的第一步,由于患者长期营养不良伴肺炎,术后仍需预防吻合口瘘及肺部并发症。护理团队制定了康复路径:每天严密观察患者病情变化,口腔护理、吸氧雾化、协助翻身咳痰。临床营养科跟进营养补充计划:术后肠内营养间断调整,预防低蛋白相关并发症。前7天,张先生以及家属积极配合医护的康复计划。第8天早晨,孙海波查看完患者术后复查的CT片后,让患者开始经口进食。张先生坐起来,端起倒满温开水的水杯,慢慢抿了一口,咽下去。几周以来几乎滴水不进的张先生及老伴激动得无以言表。

出院前,他主动和医护人员合了张影。照完,他说了一句:“我们辗转那么多家医院,知道自己的病情有多复杂,这段时间给你们添麻烦了,谢谢。”

出院当天,张先生写了一封信,交给了孙海波。信里这样写着:

我深知自己病情之复杂,手术之难度,一路求医碰壁,身心俱疲,是你们给了我第二次生命。你们没有豪言壮语,但有行动有担当,我看在眼里,记在心里。有幸遇见你们,这是我这一生最大的福气。河南省肿瘤医院胸外科主任医师邢文群说:这是一次极具挑战的高难度微创手术,在多学科团队充分评估与术前干预的基础上,手术团队采用全胸腔镜路径。术中操作需极度谨慎,在狭小间隙中逐层推进,完整切除肿瘤的同时,最大程度保护周围重要结构。手术的顺利完成,体现了团队在胸腔镜领域的技术积累,也为患者创造了生的希望。同时,张先生的经历也提醒我们:发现异常应及时就诊,如果能够在病情早期及时干预,治疗的难度和风险都将大大降低,正如医生们常说的一句话,早发现、早诊断、早治疗。

来源:河南省肿瘤医院微信公众号

编辑:王净丽 审核:荣强