别让“小息肉”拖成“大问题”!

肠息肉是一种出现在肠道内表面粘膜上的多余赘生物,简单来说,就是大肠内壁的“肉疙瘩”。在确诊其病理性质之前,我们统一称它们为息肉。确诊后会按具体部位和性质命名,如结肠管状腺瘤、直肠原位癌等。

肠息肉的形成原因

肠息肉可能由多种因素引起,包括疾病、饮食和遗传等。

主要原因有:

遗传:研究发现,肠息肉具有遗传性。

便秘:长期便秘导致粪便对肠粘膜的摩擦,可能刺激肠粘膜长出息肉。

饮食习惯:经常食用腌制和刺激性食物的人,患肠息肉的风险更高。

肠息肉的症状

许多肠息肉在早期没有明显症状,但以下症状可能提示其存在:

大便带血或颜色异常

腹痛或腹部不适

大便习惯的改变,如腹泻或便秘

体重减轻或疲劳

肠息肉与癌症

并非所有的结肠癌都从结肠息肉发展而来,也不是所有的结肠息肉都会癌变。但统计数据显示,约80%-95%的结直肠癌是由结直肠息肉发展而来的。腺瘤性息肉逐渐演变为肠癌的过程通常需要5-15年,但具体时间因人而异,有的甚至长达20-30年。

就息肉本身而言,息肉越大(比如大于1cm)、形态越不规则、病理绒毛状成份多或者锯齿状腺瘤、有不典型增生,越有可能短时间内癌变,比如3个月到1年。

如何处理肠息肉

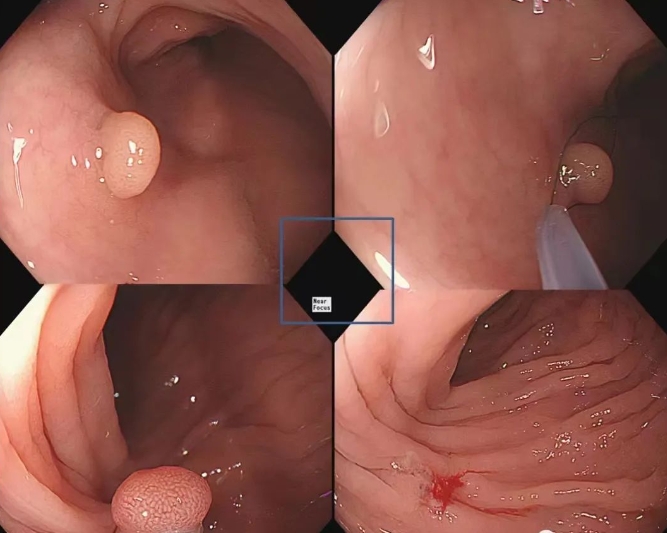

大多数肠息肉需要切除。一般情况下,通过内镜检查可以初步判断息肉的良恶性:

带蒂、直径小于2厘米、表面光滑且活动度好的息肉通常是良性的,可以选择切除或观察。

粘膜下扁平、直径大于2厘米、表面有出血或溃疡、活动度差的息肉可能是恶性的,需要切除。

预防与检查

无论男女,建议40岁以后定期做胃肠镜检查,因为约30%的中年人可能有息肉。如果有肠道症状(如大便性状或习惯改变),不要忽视,应及时就医检查。家族有消化道肿瘤史的人,建议提前到30-35岁进行检查。

哪些肠息肉需要切除?

炎性息肉:由炎症引起的增生,随着炎症消退可能会消失,不需要切除。

增生息肉:小于0.5厘米的增生息肉可以定期观察,无需立即切除。如果一年后复查发现变化,则需要切除。

腺瘤性息肉:必须切除,因为它被视为癌前病变。

大肠息肉:一般没有症状,只能通过胃肠镜检查发现。

郑州大学五附院消化内镜中心主任郑权特别提醒

对于较小且数量少的息肉,可以选择观察或切除;对于较大或数量多的息肉,建议先做病理检查,然后选择合适的切除方式。息肉如果不切除,留在体内就像一颗“定时炸弹”,可能带来其他疾病,甚至恶化成肠癌。

预防肠息肉的生活方式

提供一些具体的生活方式建议,帮助读者预防肠息肉的形成:

饮食健康:多吃高纤维食物,如水果、蔬菜和全谷类,减少红肉和加工肉类的摄入。

保持适度体重:避免肥胖,保持健康体重。

戒烟限酒:减少烟酒的摄入,降低肠道疾病风险。

定期运动:适量运动有助于促进肠道健康。

发现肠息肉应尽早处理,以免发展成更严重的疾病。定期检查和健康的生活方式是预防肠息肉及其癌变的关键。

来源:郑州大学第五附属医院

编辑:郭苏宁 审核:荣强