别把腿痛当生长痛!京豫专家微创切除13cm肿瘤

“神经母细胞瘤?”一听到这,大家就谈瘤色变……

谁能想到,一个阳光活泼的10岁男孩,竟会与这个凶险的疾病扯上关系。更让人揪心的是,肿瘤已经悄悄转移到了骨头、骨髓、肝脏、肺部……这还有希望吗?

一张CT报告,击垮一个家庭

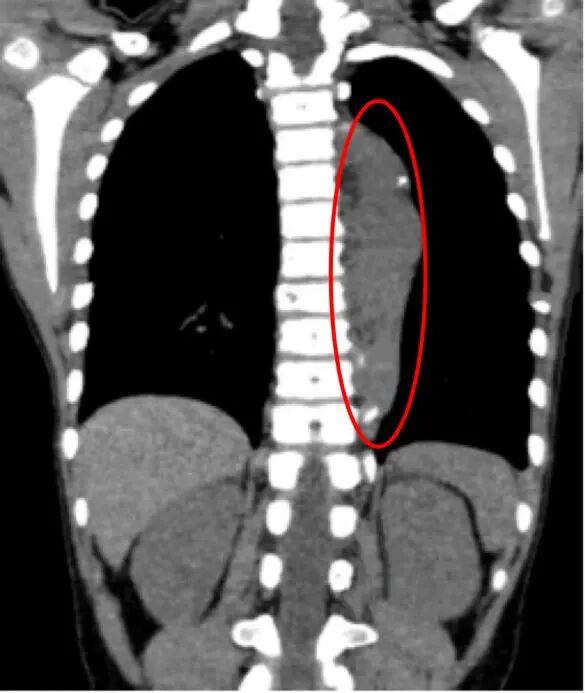

今年7月,来自新乡的浩浩(化名)突然出现间断性下肢疼痛,没过几天,右侧肋骨也开始疼。本以为只是生长痛,但一张详细的胸部CT检查报告,却让全家陷入了绝望——浩浩的胸腔里长了一个巨大的肿瘤。

进一步检查后,浩浩被确诊为纵隔神经母细胞瘤。更糟糕的是,癌细胞已发生多处转移:骨、骨髓、肝、肺。

“已经转移了,还有救吗?”拿着诊断书,家长几近崩溃。

神经母细胞瘤是儿童时期最常见的颅外实体瘤,因其治疗难度大、转移率高,也被称“癌王”。对任何家庭而言,这一诊断都无疑是晴天霹雳。

4轮化疗,为手术争取机会

面对几乎被判“死刑”的病情,河南省儿童医院的医生们没有放弃。血液肿瘤科、胸外科、影像科等多学科团队迅速会诊,制定了“先化疗,后手术”的治疗方案。

为什么不能直接手术?由于肿瘤体积巨大,且与脊柱、大血管紧密粘连,直接手术风险极高。浩浩需要先接受化疗,目的是缩小肿瘤、控制转移病灶,为后续手术创造“时间窗”。

化疗的过程并不轻松。浩浩在血液肿瘤科接受了4轮艰苦的化疗,恶心、呕吐、乏力……每一次都是对身心的巨大考验。但小小年纪的他,咬牙坚持了下来。

3个月后,CT复查传来好消息:肿瘤明显缩小!

手术的机会,终于来了。

13cm长肿瘤紧贴大血管,怎么切?

虽然肿瘤缩小了,但手术的挑战依然巨大。

肿瘤位置极其凶险。肿瘤仍有约13厘米长,像一块“狗皮膏药”紧紧贴在孩子的脊柱旁,从胸腔顶部一直延伸到腰部,并且紧贴着人体最粗大的降主动脉。手术中稍有不慎,就可能引发致命性大出血。

患者身体虚弱。经历多次化疗后,孩子的身体耐受性差,传统大开胸手术创伤大、恢复慢、风险高。

为确保手术顺利并最大程度降低创伤,胸外科主任杨房迅速联系北京儿童医院胸心外科主任曾骐,通过远程会诊,反复推演手术方案,最终决定:采用胸腔镜微创手术,通过3个不到1厘米的小孔来切除肿瘤。

这好比通过“钥匙孔”来完成复杂的分离工作,每一步都需要极致的精准和稳定。

3个小孔,京豫专家联手切除肿瘤

手术当日,曾骐、杨房及胸外科团队并肩作战。麻醉团队全程严密监护,确保患者生命体征平稳,为手术保驾护航。腔镜下,肿瘤与血管粘连紧密,每一步分离都如履薄冰。

术前

术后

电钩沿肿瘤边界切开纵隔胸膜,再以钝锐交替的方式游离周围组织,精准离断进入病灶的动脉和静脉……终于,那个长达13厘米的肿瘤被完整切除!

手术成功了。

术后1周,多学科生命守护

手术成功只是治疗的第一步,术后康复同样关键。

术后第1天,浩浩从外科监护室转回普通病房。考虑到化疗及术后免疫力较低,护理团队将其安排进单间病房,由经验丰富的高年资护士照护,严密监控引流管,帮助排痰,有效预防感染。

术后第2天,营养师和康复师介入,制定专属饮食和活动方案,帮助其快速恢复体力,避免长期卧床导致血栓。

期间,药学部、中医科也多次会诊,调整用药方案,确保术后疼痛管理到位、无并发症发生。

术后第7天,复查显示胸腔无积液、肺膨胀良好,浩浩顺利转入血液肿瘤科进行后续治疗。

神经母细胞瘤,这些信号要警惕

神经母细胞瘤是起源于交感神经系统的恶性肿瘤,多发生于婴幼儿及儿童,其中纵隔是常见发病部位之一。由于早期症状不典型,容易被忽视。

神经母细胞瘤虽然凶险,但并非“不治之症”。早发现、早诊断、早治疗是关键。如果孩子出现以下症状,家长需高度警惕并及时就医:

不明原因的疼痛:如持续性腹痛、腿痛、胸背痛。

腹部或胸部包块:在腹部摸到质地硬、边界不清的包块,或因纵隔肿瘤压迫出现咳嗽、呼吸困难、声音嘶哑等症状;

全身性表现:如不明原因的发热、乏力、体重下降、面色苍白。若肿瘤分泌激素,还可能出现高血压、多汗、心慌等表现。

来源:河南省儿童医院

编辑:王净丽 审核:荣强